Archäologische Ausgrabungen in Baden-Württemberg 1999, Konrad Theiss Verlag, 2000, S. 128 – 131

Archäologische Ausgrabungen in Baden-Württemberg 2000, Konrad Theiss Verlag, 2001, S. 115 – 117

Hechingen – Stein

Archäologische Ausgrabungen in Baden-Württemberg 1996, Konrad Theiss Verlag, 1997, S. 161 – 163

Archäologische Ausgrabungen in Baden-Württemberg 1997, Konrad Theiss Verlag, 1998, S. 102 – 104

Archäologische Ausgrabungen in Baden-Württemberg 1998, Konrad Theiss Verlag, 1999, S. 162 – 163

Elf Jahre nach dem Ende der Hauptgrabung wurde während einer dreiwöchigen Grabung im Bereich der südwestlichen Umfassungsmauer ca. 60 qm große Fläche freigelegt. Dabei wurden verschiedene Mauerzüge gefunden, deren Nutzung noch unklar war. Auch zahlreiche Skulpturenfragmente ließen keine eindeutige Interpretation zu. Der Kopf einer Minerva, Gewandfalten und andere Teile könnten zu einer Jupitergigantensäule gehört haben.

Während einer vierwöchigen Kampagne im folgenden Jahr wurden die Mauerzüge des letzten Jahres weiter verfolgt Es blieb aber unklar, wie dieser Bereich früher genutzt wurde. Weitere Steinfragmente verstärkten die Vermutung, dass es sich um eine Jupitergigantensäule handeln könnte. Am interessantesten erwiesen sich drei quadratische Steinsetzungen. Diese kleinen Bauten waren alle gleich ausgerichtet und gleich groß (1,4 x 1,1 m). Ziegelbruchstücke wiesen auf eine Dachdeckung hin. Jetzt kamen zwei Interpretationen in Betracht. Zum einen konnten solche Gebäude auf einen Friedhof hinweisen, andererseits käme auch ein Kultbezirk in Frage. Vor allem die Skulpturenfunde sprachen für die zweite Möglichkeit.

1994 brachte die sechsmonatige Grabung schließlich die Bestätigung, dass es sich um einen Tempelbezirk handelt. Es konnten fünf weitere quadratische Kapellen aufgedeckt werden. Auch die bisherigen Münzfunde (12 Stück) erfolgten meist unmittelbar bei den Tempelchen , was sich mit Funden bei anderen römischen Tempelbezirken deckt. Anhand der Mauerzüge lassen sich jetzt zwei Bauphasen vermuten, deren eindeutige Abgrenzung aufgrund der schlechten Erhaltung und späteren Störungen erschwert ist . Weitere Fragmente von Skulpturen beweisen letztlich, dass in der Mitte des Bezirks die bereits vermutete Jupitergigantensäule stand.

Die Ausgrabung des Tempelbezirkes konnte 1995 mit einer fünfmonatigen Kampagne abgeschlossen werden, wobei weitere Mauerreste die Zweiphasigkeit der Bauten bestätigte. Ein Münzfund in einer Kapelle der älteren Bauphase verweist auf ca. 185 n. Chr. Die zweite Bauphase kann daher in das 3. Jh. n. Chr. datiert werden. Auch in diesem Jahr fanden sich zahlreiche Fragmente von Statuen. Neben Götterfiguren aus den Kapellen und weiteren Fragmenten der Jupitergigantensäule konnten auch Reste von freistehenden, großen Statuen identifiziert werden.

Angesichts vergleichbarer Befunde aus dem Saarland und der Schweiz ergibt sich ein vorläufiges Fazit: Es handelt sich um einen direkt außerhalb der Umfassungsmauer gelegenen Tempelbezirk. Der Heilige Bezirk wurde vermutlich nicht nur von den Bewohnern der Gutsanlage genutzt, sondern hatte eine lokale oder regionale Funktion, was die Bedeutung der Gutsanlage deutlich aufwertet.

Quellen:

Archäologische Ausgrabungen in Baden-Württemberg 1992, Konrad Theiss Verlag, 1993, S. 176 – 178

Archäologische Ausgrabungen in Baden-Württemberg 1993, Konrad Theiss Verlag, 1994, S. 202 – 205

Archäologische Ausgrabungen in Baden-Württemberg 1994, Konrad Theiss Verlag, 1995, S. 182 – 186

Archäologische Ausgrabungen in Baden-Württemberg 1995, Konrad Theiss Verlag, 1996, S. 208 – 212

Die Anlage wurde Ende des ersten Jahrhunderts n. Chr. gegründet und vermutlich zwischen 233 und 260 n. Chr. aufgegeben. Alamanneneinfälle im rechtsrheinischen Gebiet führten dazu, dass der römische Staat dieses Gebiet räumte und sich auf die linke Rheinseite zurück zog. Der Rhein bildete dann bis Anfang des 4. Jahrhunderts n. Chr. die Reichsgrenze.

Die Gebäude der Anlage wurden offensichtlich planmäßig geräumt, da keine nennenswerten Brandspuren oder Zerstörungen festgestellt wurden. Ob alle Bewohner abzogen, ist nicht eindeutig zu bestimmen. Eine Nachnutzung konnte nördlich des Hauptgebäudes nachgewiesen werden. Es handelte sich um eine Holzbebauung, die vermutlich um das 4. Jh. n. Chr. entstand. Auch nachrömische Veränderungen in den Steingebäuden wurden nach deren Auflassung vorgenommen.

In den folgenden Jahrhunderten zerfielen die Bebauungen. Auch „Steinraub“ führte dazu, dass oberflächlich die Spuren verschwanden. Bis zur Entdeckung 1971 waren alle Mauerreste im Erdboden verborgen.

In den ersten vier Grabungsjahren wurden die beiden Zentralbauten vollständig freigelegt : die Portikusvilla mit Eckrisaliten und ein Badegebäude. Die Mauern wurden zunächst nur konserviert und gesichert. Die Rekonstruktion erfolgte ab 1985.

Den Abschlussbericht über die Grabungskampagne 1978 – 1981 können Sie hier nachlesen:

Archäologische Ausgrabungen in Baden-Württemberg 1981, Konrad Theiss Verlag, 1982, S. 137 – 140

Unser langjähriger Archäologe Stefan Schmidt-Lawrenz hat über diese Grabungskampagne seine Dissertation geschrieben. Wegen der Dateigröße musste der Ausdruck in kleinere Dateien gesplittet werden. Über die folgenden Links können Sie diese aufrufen:

Dissertation Teil 1 (S. 1 – 39)

Dissertation Teil 2 (S. 40 – 106)

Dissertation Teil 3 (S. 107 – 132)

Dissertation Teil 4 (S. 135 – 145)

Dissertation Teil 5 (S. 146 – 242)

Dissertation Teil 6 (S. 264 – 302)

Dissertation Plan Badegebäude

Dissertation Plan Hauptgebäude

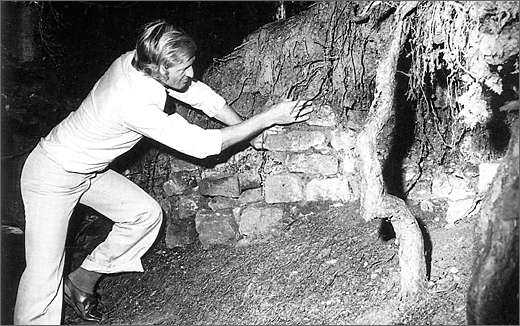

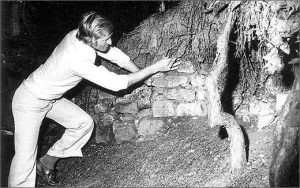

Portikusvilla vor der Konservierung der Mauern

Auf der Suche nach einem mittelalterlichen Weiler entdeckte der Bürgermeister der Gemeinde Stein, Gerd Schollian, im Jahr 1971 im Wald „Tuffelbach“ die ersten Mauern. Nach weiteren Sondagen wurde klar, dass es sich um die Reste eines römischen Gutshofes, einer sogenannten Villa Rustica, handelt. Das zuständige Landesdenkmalamt in Tübingen führte schließlich in den Jahren 1978 -1981 jeweils mehrmonatige Grabungskampagnen durch, die das Haupt- und das Badegebäude umfassten.

1992 wurden die jährlichen Dauerausgrabungen aufgenommen. Darüber gibt der Menüpunkt „Ausgrabungen“ ausführliche Informationen.

In diesem Beitrag werden die hier angewandten Grabungsmethoden kurz dargestellt.

Klassische Ausgrabung

Das bedeutet letztlich die komplette Zerstörung des archäologischen Befundes. Ein aussagekräftiges Beispiel hierfür finden Sie weiter unten (Beispiel Eckturm). Dieses Verfahren wurde bis 2014 bei der Dauergrabung angewendet.

Somit wird der verbleibende Befund der Nachwelt als Bodendenkmal erhalten. Grundsätzlich wird daher nur noch die Prospektion angewendet. Hier in der Anlage wurde diese Vorgehensweise beim Gebäude M gewählt und seit 2015 bei der Dauergrabung.

Diese Verfahren werden in der Anlage zunehmend eingesetzt. So wurde 2017 das Gelände unterhalb des Haupthauses mit einer geophysikalischen Methode untersucht. Hierbei erhärtete sich die Vermutung, dass dort möglicherweise die letzte jüngste Südmauer verlief.

Klassische Methode der Ausgrabung: am Beispiel des Eckturmes

Planum 0 : aktuelle Bodenoberfläche

Planum 1 : Abtrag der Bodenoberfläche, erste erkennbare Ebene

Planum 2 : Abtrag Planum 1, nächste erkennbare Ebene

Planum 3 : Abtrag Planum 2, nächste erkennbare Ebene

usw. bis Planum x : Abtrag des vorherigen Planum, bis die ungestörte vorrömische Ebene erreicht ist.

Dies soll anhand der Fotos der einzelnen Ebenen beispielhaft dargestellt werden, die den Innenraumdes Nordwest-Turms zeigen.

Planum 1: nach Abtrag Humus

Planum 1/2: nächste Ebene durch Ziegelschicht erkennbar

Planum 2: Ziegelschicht komplett freigelegt

Planum 3: Ziegelschicht abgetragen, römische Oberfläche (Laufhorizont)

Planum 4 : ungestörte, vorrömische Bodenschicht